DiaMATについて

DiaMATについて

災害時の糖尿病患者支援

― 糖尿病医療支援チーム(DiaMAT)―

― 糖尿病医療支援チーム(DiaMAT)―

1. 震災と血糖コントロールの関係

2. これまでの災害時の糖尿病患者に対する支援活動

3.DiaMATの構成・組織

① DiaMATの組織

② DiaMATの活動内容

1.災害と血糖コントロールの関係

糖尿病患者は、・急性の代謝失調を起こしやすい

・インスリンなど特殊な治療器具や薬剤が必要である

・食事の変化(量・質・時間)に影響を受けやすい

・血糖が上昇、あるいは下降する要因が多く不安定になりやすい

・境界型であってもストレス下では血糖が上昇しやすい

・(災害時の)心血管病に罹り易い

などの特徴があり、災害の影響を受けやすい状態であるといえます。これまでにも災害時には血糖コントロールが増悪することが報告されています1-4)。また、親戚・家族の死傷や家屋の大規模な損壊、避難所生活などによる心理的ストレスや生活の大きな変化が血糖コントロール増悪と関連するとされており5-6)、災害時に備えた患者教育や災害時の糖尿病患者支援が重要です。

1) Diabetes Res Clin Pract.1997 Jun;36(3):193-6.

2) Diabetes Res Clin Pract. 2006 Nov; 74(2):141-7.

3) Diabetes care. 2014 Oct;37(10):e212-3.

4) J Diabetes Investig. 2019 Mar;10(2):521-530.

5) Arch Intern Med. 1998 Feb 9;158(3):274-8.

6) Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2012 Oct;120(9):560-3.

2) Diabetes Res Clin Pract. 2006 Nov; 74(2):141-7.

3) Diabetes care. 2014 Oct;37(10):e212-3.

4) J Diabetes Investig. 2019 Mar;10(2):521-530.

5) Arch Intern Med. 1998 Feb 9;158(3):274-8.

6) Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2012 Oct;120(9):560-3.

2.これまでの災害時の糖尿病患者に対する支援活動

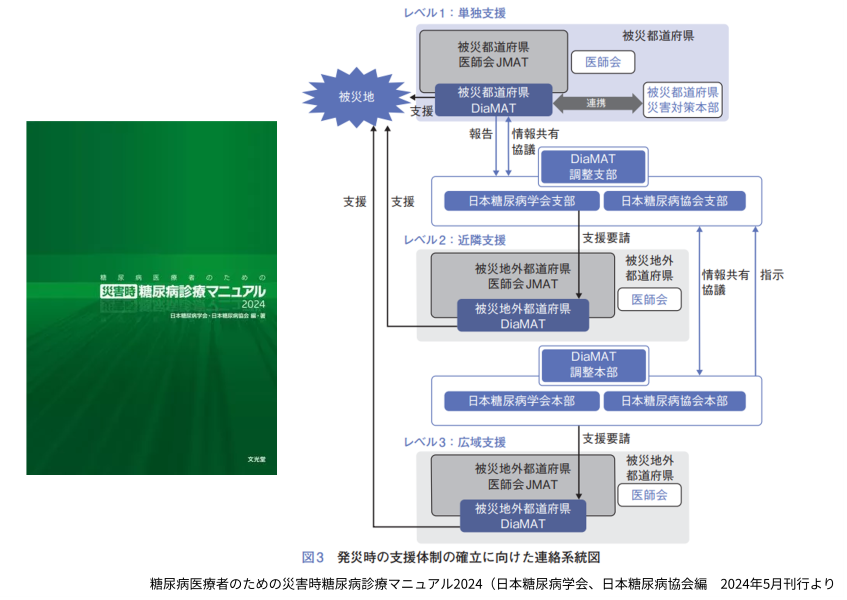

2011年の東日本大震災の際に、東北地方太平洋沖地震対策本部の設置やインスリン等の医療物資の供給支援、インスリン相談電話の設置が行われました。さらに災害時の糖尿病医療に関する学術調査研究事業が立ち上げられ、その成果として「糖尿病医療者のための災害時糖尿病診療マニュアル」が2014年3月に刊行され、「糖尿病医療支援チーム(DiaMAT:Diabetes Medical Assistance Team)」の必要性が提唱されました。 2016年の熊本地震時には、東日本大震災の経験をふまえ、日本糖尿病学会と日本糖尿病協会が連携し熊本・九州地震対策本部が設置されました。熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科では熊本県糖尿病対策推進会議との連携のもと熊本糖尿病支援チーム(K-DAT:Kumamoto Diabetes Assistance Team)を設置し、専門医やCDEJ、CDELなどの医療スタッフからなる支援チームによる被災地訪問などの支援が行われました。これらの経験をもとに「災害時の糖尿病患者支援活動ワーキンググループ」が糖尿病学会内に立ち上げられ、日本糖尿病協会との協力により、DiaMATが創設されるに至りました。また、ワーキンググループを中心とした活動として、近年の新規糖尿病治療薬の上市、インスリンポンプ治療の発展、血糖測定に関わる機器の進歩など、糖尿病診療自体が大きく変化していることや、医療・社会における情報システムの進歩の背景から、現状に合った災害支援の啓発を目的としたマニュアルの改訂を行い、2024年5月に第2版となる「糖尿病医療者のための災害時糖尿病診療マニュアル2024」を発刊しました。マニュアル改訂の間に能登半島地震が起こり、その際の対応についても本誌に記載されています。日本医師会災害両チームJMATとの連携のもと、初めて、糖尿病医療支援チーム(DiaMAT)が能登の被災地での支援活動を行いました。また、日本糖尿病学会、日本糖尿病協会、被災地域の災害対策本部、日本医師会JMATとの組織的な連携について概説されており、今後の災害対応の参考になることが期待されます。

3.DiaMATの構成・組織

① DiaMATの組織

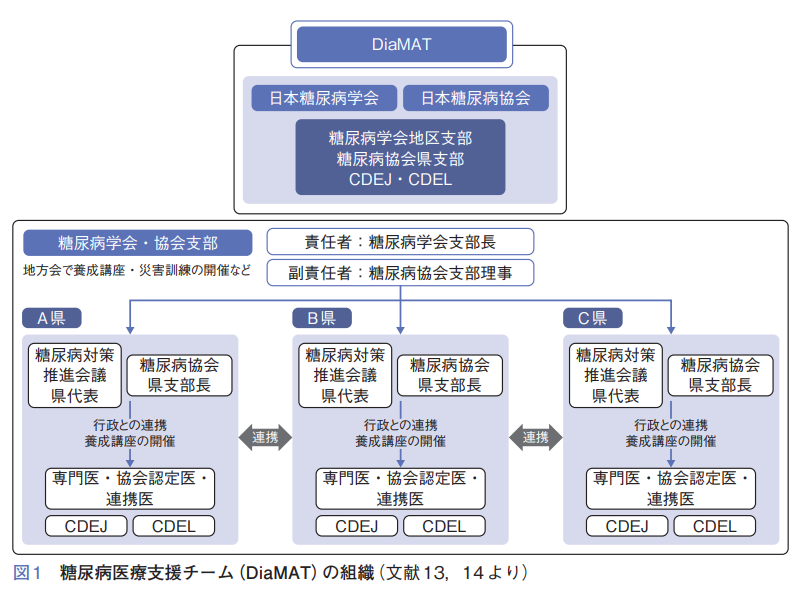

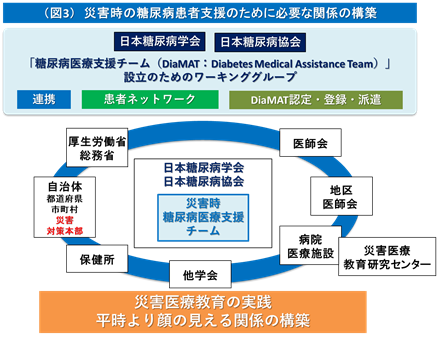

DiaMATを構成するのは、日本糖尿病学会、日本糖尿病協会を中心に、糖尿病学会の各支部や各地域の糖尿病協会とその関係者、そして日本糖尿病療養指導士(CDEJ)や地域の糖尿病療養指導士(CDEL)の有資格者です。(図1)。糖尿病学会の支部の単位を基本に、地域ブロックおよび各都道府県に組織を構成します。支部の責任者は日本糖尿病学会の支部長が、副責任者は日本糖尿病協会の支部理事が務め、さらに各県の糖尿病学会の代表(糖尿病対策推進会議の県代表など)と都道府県糖尿病協会の支部理事が中心となり、各県の医師会や行政と連携をとりながら、専門医、連携医、CDEJ、CDELをメンバーとしてチームを形成し活動にあたることを想定しています(図1)。 DiaMATが活動するためには、行政や医師会、患者のネットワーク、他の学会などの様々な組織に認知され、災害医療教育を実践していくとともに、サポートをいただけるように平時より顔の見える関係を構築していくことが重要です(図3)。

② DiaMATの活動内容

<教育訓練>

日本糖尿病学会の年次学術集会や糖尿病学の進歩、地方会、あるいは日本糖尿病協会の年次学術集会などの際に、災害医療に関する講演会や講習会の開催を推進しています。DiaMATメンバーとなる対象者が災害医療に関する知識を習得のための講演会や講習会を開催することに加え、日本糖尿病学会や日本糖尿病協会が編集する出版物にDiaMATに関する情報を掲載し、災害に備えた活動や災害時に患者支援につながる知識習得を促進します。これらの教育を受けた医療スタッフが、市民への啓発活動や、平時からの行政や関係組織との連携構築を行うことを推進します。

<平時の備え>

発災時に特に影響を受けやすい1型糖尿病患者およびインスリン依存状態にある患者を把握し、患者間や患者と医療者のネットワーク、電子カルテ情報を活用した医療機関間の情報ネットワークなどを構築することを目指します。また、発災時から避難所生活および慢性期の患者支援に至るまでの糖尿病管理に関する継続的な学習を促します。医療者および患者向けの災害時の糖尿病患者支援に関わる資材は、[ 日本糖尿病協会のホームページ]よりダウンロードし利用いただけます。

<災害時の医療チームの派遣や直接的支援>

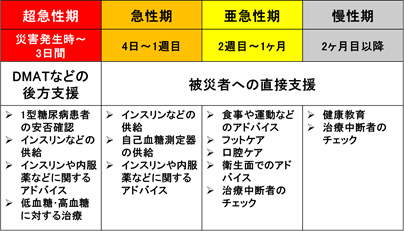

災害発生直後の超急性期にはインスリンの供給やインスリンや内服薬に関するアドバイスや低血糖・高血糖に対する治療が求められると予想されます。亜急性期から慢性期にかけては、被災者への直接的支援による合併症への対応や合併症進展予防に加えて、適切な治療継続や定期受診を促すなどの対応を行います。このように被災した糖尿病患者への支援は、急性期以降も慢性期に至るまで長期間必要となります。各フェーズで必要な支援の内容が異なるため、ニーズにあった支援を提供することを目指します。

※日本糖尿病協会は2024年6月より「JADEC(日本糖尿病協会)」に呼称変更されています。

更新:2024年11月12日

My Page(会員専用)

My Page(会員専用) サイトマップ

サイトマップ